Awalnya yang terjadi di Suriah adalah gerakan prodemokrasi yang disemai dari protes sosial yang menular dari revolusi Tunisia yang mengawali apa yang kemudian disebut Arab Spring.

Tetapi, setelah lima tahun perang, yang terjadi di Suriah sekarang tak lagi soal demokratisasi melawan kediktatoran. Bukan pula semata perang saudara antara kelompok-kelompok berbeda kepentingan.

Sebaliknya, mengutip Huffington Post, Suriah telah menjadi teater perang terselubung (proxy war) antara Amerika Serikat, Rusia, Iran, Arab Saudi, Qatar, Turki, Uni Eropa, dan bahkan Hizbullah di Lebanon.

Dan prolog perang terselubung itu setidaknya berawal pada dua hal, yakni membendung pengaruh Iran dan persaingan membuat jalur distribusi gas ke Eropa yang dahaga mencari alternatif gas lebih murah dan nyaman ketimbang gas Rusia.

Jalur pipa gas

Simpul pertama ditarik dari salah satu pilar kebijakan luar negeri AS dan Uni Eropa di Timur Tengah, yakni mengasingkan Iran. Kejatuhan Bashar al-Assad yang berasal dari minoritas Syiah Alawiyah dan menjadi sekutu utama Iran di Timur Tengah akan menjadi pukulan hebat bagi kampanye Iran dalam menentang Barat, AS dan Israel.

Sebaliknya, aliansi strategis Iran-Suriah akan membuat Iran bisa membentuk "Poros Syiah" (Iran-Irak-Suriah-Hizbullah di Lebanon) yang mengancam kekuatan Sunni Arab seperti Saudi dan juga Israel.

Poros ini juga membuat Iran mendapat jalan keluar dari sanksi ekonomi Barat, menjadi alat untuk melancarkan perang terselubung di Suriah demi menaikkan posisi tawar dalam masalah nuklir dan menangkal ancaman militer Israel.

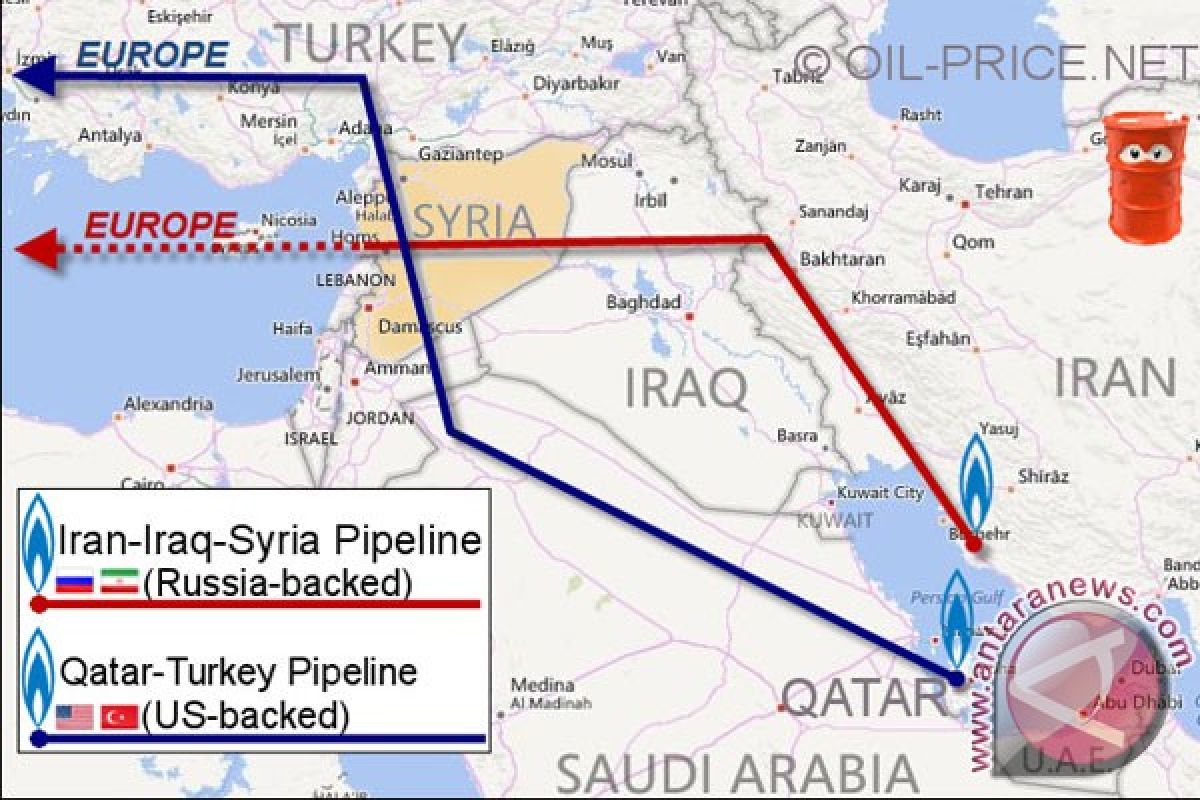

Simpul kedua adalah pertarungan membangun jalur pipa gas antara Qatar dan Iran. Kedua negara mengusahakan ladang gas bercadangan terbesar di dunia, persis di tengah Teluk Persia, di Parsi Selatan (Iran) dan Kubah Utara (Qatar).

Iran mengeluh sanksi internasional telah membuatnya tak bisa mengekstrak gas secepat dilakukan Qatar.

Pada 2015, Iran, Irak dan Suriah menyepakati perjanjian pembangunan jalur pipa gas dari Teluk Persia ke Laut Tengah untuk mencapai Eropa.

Sebelum itu, Qatar yang harus mengangkut gas ke Eropa dengan memutar lewat Selat Hormuz, Laut Merah, Terusan Suez, sebelum mencapai Laut Tengah, berencana membangun jalur pipa gas serupa melalui Arab Saudi, Yordania, Suriah, Turki dan daratan Eropa.

Namun Assad memilih bersepakat dengan Iran, selain demi menghormati Rusia yang sudah menjalin kesepakatan pasokan energi jangka panjang dengan Suriah.

Eropa yang tergantung kepada gas Rusia, berusaha mencari pemasok gas dengan harga lebih murah. Aspirasi itu selaras dengan keinginan Qatar.

Eropa berkeyakinan rezim Sunni di Suriah akan bisa memuluskan rencana jalur pipa gas Qatar-Saudi-Yordania-Suriah-Turki sehingga Eropa mendapatkan gas untuk mengurangi ketergantungan kepada Rusia. Skenario rezim Sunni di Suriah juga akan membuat Eropa semakin bisa mengisolasi Iran.

Namun Rusia tak membiarkan hal itu terjadi untuk kemudian melakukan intervensi langsung di Suriah, sebagian besar demi menutup alternatif gas untuk Eropa karena jika Eropa mendapatkan pilihan gas yang lebih murah niscaya memukul ekonomi Rusia.

Lebih dari itu, intervensi militer di Suriah adalah juga unjuk kekuatan Rusia dalam menggertak negara-negara bekas satelit Uni Soviet yang kini ramai-ramai meminta perlindungan NATO, termasuk Ukraina yang kehilangan Semenanjung Krimea.

Saudi, Iran, Hizbullah

Pada matra lain, petualangan Iran di Suriah membuat Saudi merasa dikepung. Iran sudah mencatat sukses menyanggga rezim-rezim Syiah di Irak dan Yaman yang keduanya berbatasan langsung dengan Saudi yang sekitar 15 persen penduduknya Syiah dan aktif menuntut persamaan hak yang memicu pergolakan di sana.

Poros Syiah Iran-Irak-Suriah, ditambah Hizbullah di Lebanon dan Yaman, jelas mengepung Saudi dari berbagai sudut. Saudi hanya bebas dari ancaman aliansi Syiah di sebelah barat di perbatasan Yordania dan Laut Merah.

Konflik Suriah dan Irak pun semakin terbakar isu Syiah kontra Sunni, padahal alasan ideologis lebih sering merupakan selubung untuk perebutan pengaruh antarpenguasa kawasan yang saling bersaing.

Saudi tak memiliki agresivitas seperti Iran yang aktif mengirimkan kontingen-kontingen tempurnya ke medan perang Irak, Suriah dan Yaman, namun Saudi memiliki instrumen sama mengerikannya dengan senjata, yakni minyak.

Saudi dan juga AS adalah aktor utama di balik turunnya harga minyak. Harga minyak yang rendah akan membatasi energi perang Iran yang baru saja terbebas dari sanksi internasional. Sebaliknya, harga minyak tinggi akan membuat Iran dan Rusia semakin agresif membiayai petualangan-petualangan politik dan militernya di luar negeri.

Bagi Iran sendiri, Suriah adalah jalur kunci menuju Eropa lewat Laut Tengah. Iran ingin membangun jalur distribusi minyak dan gas ke Eropa dengan membangun jalur pipa energi melalui Suriah, setelah Irak kini diperintah rezim mayoritas Syiah pro-Iran.

Iran juga ingin menancapkan pengaruh kuatnya di Suriah yang berbatasan langsung dengan Lebanon di mana Hizbullah menjadi salah satu aktor terkuat di kawasan ini dan menjadi sekutu utama Iran dalam menghadapi Israel.

Iran berkepentingan menyangga Assad karena jika Assad tumbang, maka tamatlah petualangan Iran di Timur Tengah.

Aspirasi Iran itu dalam selaras dengan Rusia yang telah menjadi sekutu tradisional Suriah sejak era Uni Soviet.

Rusia berkepentingan menghambat jalur pipa gas Qatar-Arab Saudi-Suriah-Turki-Eropa yang sudah pasti mengancam dominasi gasnya di Eropa. Membiarkan Eropa mendapatkan alternatif gas yang lebih murah adalah mimpi buruk bagi Rusia.

Lain halnya dengan Hizbullah di Lebanon. Kombinasi kaitan emosional sesama Syiah dan pertimbangan geopolitik serta kawasan membuat Hizbullah menganggap aspirasi mempertahankan rezim Assad sebagai kepentingan strategis utamanya. Kemenangan atau kejatuhan Assad akan berarti kemenangan atau kejatuhan bagi Hizbullah.

Turki dan Israel

Peran Turki dalam konflik Suriah lain lagi. Koran Inggris The Guardian edisi 2 September 2016 menyebut ofensif Turki ke Suriah belakangan ini semakin menguatkan pandangan bahwa semua pihak yang berkepentingan di Suriah hanya berperang demi kepentingannya sendiri, bukan demi rakyat Suriah.

Faktanya, Turki memang lebih mengkhawatirkan Kurdi, ketimbang siapa pun di Suriah, termasuk ISIS dan rezim Assad.

Menurut Institute for Islamic Strategic Affairs, sejak awal konflik Suriah, kebijakan luar negeri Turki di Suriah berpilar kepada tiga hal, yakni (1) melindungi perbatasan dan kedaulatan Turki, (2) mengendalikan situasi keamanan internal sehingga tak mengancam Turki, dan (3) menggulingkan Assad dengan mendukung rezim yang menguntungkan Turki di Suriah.

Dikritik Barat karena tak cukup berbuat dalam menangkal ISIS, Turki memandang sepanjang ISIS tak menyerang langsung mereka, tak ada alasan bagi Turki untuk menambah musuh selain rezim Assad yang juga berusaha digulingkan Uni Emirat Arab, Saudi, Qatar dan kebanyakan negara Arab Sunni.

Situasi berubah manakala ISIS membuka konfrontasi langsung dengan Turki lewat serangan bom bunuh diri di tanah Turki. Turki juga menjadi terlecut setelah AS aktif memperkuat kelompok Kurdi Suriah yang sangat instrumental dalam memukul ISIS di Suriah. Turki menjadi kian khawatir karena rangkaian sukses Kurdi di Suriah dan juga Irak, akan memperkuat aspirasi separatisme warga Kurdi di Turki.

Kemudian, setelah AS dan Barat menjadi lebih terobsesi menghancurkan ISIS, bukan lagi fokus menggulingkan Assad yang disebut Turki sebagai sumber masalah Suriah, Turki kini menempuh jalan lebih pragmatis "berbaikkan" dengan Assad dan Rusia yang sama-sama melihat Kurdi ancaman utama mereka karena selain Front Nusra yang disebut Barat teroris namun diam-diam mendapat simpati Arab Sunni dan Turki, pejuang Kurdi adalah lawan paling tangguh baik bagi ISIS maupun rezim Assad.

Yang juga menarik dicermati adalah sikap Israel. Poros Iran-Irak-Suriah yang dilanjutkan ke Lebanon melalui Hizbullah, adalah ancaman nyata bagi negara Yahudi ini. Jika poros Syiah itu menguat, Israel semakin terbuka dari ancaman militer karena Iran akan semakin leluasa memasok dukungan kepada Hizbullah yang saat ini menjadi satelit Iran yang paling efektif dalam menggertak Israel.

Kini pendulum perang bergerak ke pihak Assad, berkat dukungan serangan udara Rusia dan partisipasi aktif militer Iran dan Hizbullah. Inisiatif gencatan senjata AS dan Rusia pun malah membuat Assad menjadi percaya diri dengan bersumpah merebut kembali setiap jengkal wilayah yang jatuh ke pihak lawan.

Bahkan pada 19 September lalu Suriah berani menembakkan rudalnya ke arah pesawat tempur Israel di perbatasan negara itu di Dataran Tinggi Golan.

Koran Israel, Jerusalem Post, edisi 20 September 2016, menyebut insiden itu sebagai bukti naiknya kepercayaan diri pasukan Assad yang bukan mustahil menyeret Israel dalam konflik Suriah. Lagi pula selama ini Israel, seperti diyakini para pakar strategis internasional, diam-diam mendukung kelompok perlawanan Sunni di Suriah. Israel pula, bersama Barat dan AS serta Arab Saudi, yang disebut-sebut berada di balik kampanye perubahan rezim Suriah, setelah Assad cenderung lebih suka bersekutu dengan Iran.

Intinya, perang saudara Suriah tak bisa disederhanakan sebagai konflik domestik, apalagi disebut sebagai konflik Syiah kontra Sunni. Yang jelas, rakyat Suriah telah menjadi korban terbesar konflik ini. Sudah sekitar 400.000 nyawa melayang akibat perang saudara Suriah dan jutaan terusir dari tanah airnya.

Dunia harus menyelamatkan rakyat Suriah. Dan untuk itu mesti ada terobosan baru nan radikal dari negara-negara yang bebas kepentingan dari konflik Suriah untuk intensif mendorong masalah Suriah diselesaikan lewat mekanisme PBB.

Mungkin itu posisi yang bisa dimainkan Indonesia yang bagaimana pun tetap menjadi aktor penting di dunia Islam.

Editor: Ruslan Burhani

Copyright © ANTARA 2016