Pada tahun 60an sampai akhir 70an hubungan Indonesia-Tiongkok sempat beku. Indonesia menganggap Tiongkok sebagai bahaya laten yang dapat mengancam keamanan Indonesia kapan saja. Pada awal tahun 80an sampai akhir 90an arah pandangan pemerintah Indonesia terhadap Tiongkok mulai bergeser ke arah yang positif. Hubungan kembali cair, dan hubungan seperti itu menjadi semakin mesra di era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Sayangnya, di tengah perang dagang antara Amerika Serikat (AS)-Tiongkok, jalinan mesra kedua negara kembali diusik dengan isu-isu penindasan Muslim Uyghur, TKA Cina di Konawe, kebangkitan PKI dan lain-lain.

Setelah 2 tahun perang dagang, ekonomi AS semakin semrawut. Bahkan perang dagang yang dilancarkan AS terhadap Tiongkok cukup memberi pesan kepada dunia bahwa AS terseok-seok menghadapi Tiongkok.

Adanya pandemi virus Corona di Wuhan, AS berharap kekuasaan Partai Komunis di Tiongkok jatuh. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, persatuan rakyat semakin kokoh. Mereka berjuang saling mendukung upaya pemerintah untuk mengatasi wabah. Hanya dalam tempo 2 bulan mereka sudah bisa bernafas lega, berhasil menang melawan Covid-19. Sementara negara-negara lain, termasuk AS malah mulai panik menghadapi serangan virus tersebut. Ketika AS baru akan merilis uji coba klinik vaksin untuk covid-19 terhadap manusia tanpa melalui uji coba terhadap hewan dulu, Tiongkok sudah siap uji klinik terhadap manusia setelah diujikan terlebih dahulu pada hewan. Tiongkok tampak akan unggul dalam kompetisi di dunia industri farmasi global.

Itulah mengapa umat Islam pernah diperintahkan untuk belajar dari Cina (Tiongkok). “Carilah ilmu walau ke negeri Cina”. Suatu hadits yang menganjurkan orang untuk mencari ilmu sampai ke Tiongkok, artinya mengisyaratkan bahwa ada hal-hal yang objektif. Selain jauh, Tiongkok pada abad ke-7 pastilah termasuk negeri non-Islam (kafir). Tiongkok di sini mewakili beberapa simbol identitas penting: pertama, identitas keyakinan di mana Tiongkok bukan bagian dari teritori keislaman. Kedua, identitas ras, di mana etnis Tionghoa bukanlah bangsa Arab alias ‘Ajam.

Orang Islam juga belajar filsafat dari Yunani, matematika dari India dan birokrasi dari Persia. Sekarang pun banyak orang Islam yang belajar ke Kanada, Amerika, Australia dan Eropa. Tidak ada kewajiban agama yang mengatakan bahwa orang harus belajar ke tempat atau negara tertentu. Misalkan, Mekkah atau Madinah, ke Mesir atau ke Turki. Kewajiban agama hanya belajarnya, sedangkan tempatnya tidak ditentukan oleh agama, tetapi ditentukan berdasarkan kriteria objektif.

Pendidikan keislaman bukan terletak pada objek dan subjek yang mau dipelajari saja, namun pada kemauan untuk belajar terus menerus atas objek dan subjek apapun. Ini sesuai dengan pernyataan Nabi bahwa mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim, laki-laki maupun wanita. Di dalam pernyataan ini, tidak ada penyebutan secara eksplisit ilmu apa yang harus dicari. Menunjukkan bahwa segala jenis ilmu menjadi kewajiban untuk dicari, selama untuk tujuan yang baik. Pada masa itu belum ada dikotomi ilmu agama dan umum. Dikotomisasi ilmu baru muncul belakangan. Selain inklusivitas keilmuan yang dianjurkan Islam untuk diraih, Nabi juga menyebutkan pencarian ilmu kepada siapa saja, tanpa melihat latar belakang suku, ras, dan agama mereka. Ironisnya, sekarang ada kelompok-kelompok yang lantang menyerukan semangat anti Tiongkok, sebelum belajar dari kehebatan Tiongkok.

Pada 3 Desember 1999, Gus Dur memberikan ceramah umum di Peking University berjudul “Hubungan Indonesia dan Tiongkok”. Di antara isinya menyebutkan bahwa, “bahasa sebagai sarana pertukaran amatlah penting, bahasa Mandarin tidak terkecuali, jadi kami menyambut baik perkembangan bahasa Mandarin”. Sejak saat itu sekolah-sekolah tingkat menengah juga mulai menyelenggarakan mata pelajaran bahasa Mandarin, selain itu pelatihan bahasa Mandarin, pusat bimbingan belajar dan kursus singkat di berbagai tempat di Indonesia mulai marak. Pendidikan bahasa Mandarin mulai masuk dalam mainstream dunia pendidikan Indonesia sehingga bahasa Mandarin menjadi bahasa asing kedua seperti bahasa Inggris dan Arab. Bahkan ketika tulisan ini dibuat, Kementerian Agama, yang membawahi lembaga pendidikan keagamaan dari tingkat bawah sampai perguruan tinggi juga mulai memasukkan bahasa Mandarin dalam kurikulum. Menganjurkan umat Islam untuk lebih terbuka, setelah puluhan tahun dibayangi kebijakan diskriminatif pemerintah Orde Baru. Sekarang saatnya mulai mengimplementasikan ajaran Islam untuk menuntut ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali.

Ceramah Gus Dur di atas tadi menjadi momentum untuk melanjutkan dan memperjuangkan penghapusan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia yang sudah dimulai sejak Presiden Habibie. Dan dengan Undang-undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang disahkan oleh DPR RI pada Oktober 2008, maka warga keturunan Tionghoa kembali mendapat pengukuhan bahwa secara hukum mereka memiliki hak yang sama dengan suku-suku yang lain di Indonesia.

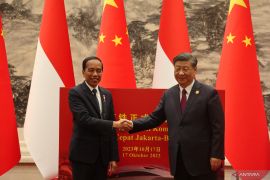

Semoga tulisan ini dapat menjadi catatan bagi masyarakat Indonesia maupun Tiongkok untuk membangun lebih lanjut kerjasama di berbagai bidang yang saling menguntungkan. Jika Indonesia adalah pasar besar yang potensial bagi Tiongkok, maka sebaliknya, negara yang berpenduduk kurang lebih 1,4 milyar jiwa itu juga pasar besar potensial bagi Indonesia. Kemajuan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari stabilitas politik, baik domestik maupun global. Tugas kita bersama untuk merawat hubungan baik itu dengan sikap yang paling utama. Kebencian atas dasar SARA bukanlah ajaran agama. Hubungan yang baik selalu didasari oleh asas saling menghargai satu sama lain. Ini prinsip untuk menjalin hubungan dengan sesama anak bangsa maupun dengan bangsa yang lain di dunia.

Penulis adalah intelektual muda NU, Wakil Sekjen PERHATI, Anggota Badan Arbitrase Syariah Nasional, Anggota Komisi Hubungan Luar Negeri & Kerjasama Internasional MUI Provinsi Banten

Pewarta: Sukron Makmun

Editor: PR Wire

Copyright © ANTARA 2020