Di Vietnam, Rusia juga dipandang sebagai kompetitor kekuatan utama yang penting karena hubungan kedua negara itu yang relatif lama sejak era Uni Soviet dan adanya persepsi terhadap pengaruh Moskow di kawasan.

Hubungan tiga pihak ini yang terbentuk selama Perang Dingin dan terus mewarnai arena global saat ini menimbulkan implikasi-implikasi bagi kawasan Asia Tenggara, yang bisa kembali menjadi arena perebutan pengaruh, khususnya antara AS dan China.

Para pengamat menilai Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) akan terpolarisasi dengan negara-negara anggotanya terbagi dalam kubu yang memihak AS atau China, plus Rusia jika tidak solid.

Masing-masing negara anggota perhimpunan ini memiliki kepentingan dalam hubungannya dengan AS dan China.

Begitu juga Vietnam memiliki kepentingan. Kepentingannya di Laut China Selatan (LCS), misalnya, dan ekspansi cepat China dengan kekuatan angkatan lautnya di sana dirasakan membuat gerah Hanoi.

Akankah Beijing mengubah sikapnya di LCS, yang diinginkan AS tetap dalam keadaan status quo dan tak satu negarapun mengklaim kawasan itu, sebagian atau seluruhnya?

Baik AS maupun China telah menandatangani Kemitraan Strategis Komprehensif (Comprehensive Strategic Partnership) dengan Vietnam. Peningkatan hubungan dengan AS yang ditandai dengan pertemuan Presiden AS Joe Biden dan Ketua Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong di Hanoi, awal September 2023, tidak berarti Hanoi menomorduakan hubungan atau menjaga jarak dengan Beijing. Kemitraan Strategis Komprehensif antara Vietnam dan China ditandatangani tahun 2008.

Setelah keruntuhan Uni Soviet dan blok sosialis di Eropa Timur serta kebangkitan China dalam bidang ekonomi-politik dan militer, para pemimpin Vietnam melakukan penyesuaian-penyesuaian strategis besar. Penandatanganan kemitraan dengan AS merupakan sebuah langkah besar dengan mempertimbangkan lingkungan strategis yang berubah pada tahun 1990-an kendati kedua negara itu masih memiliki beberapa perbedaan.

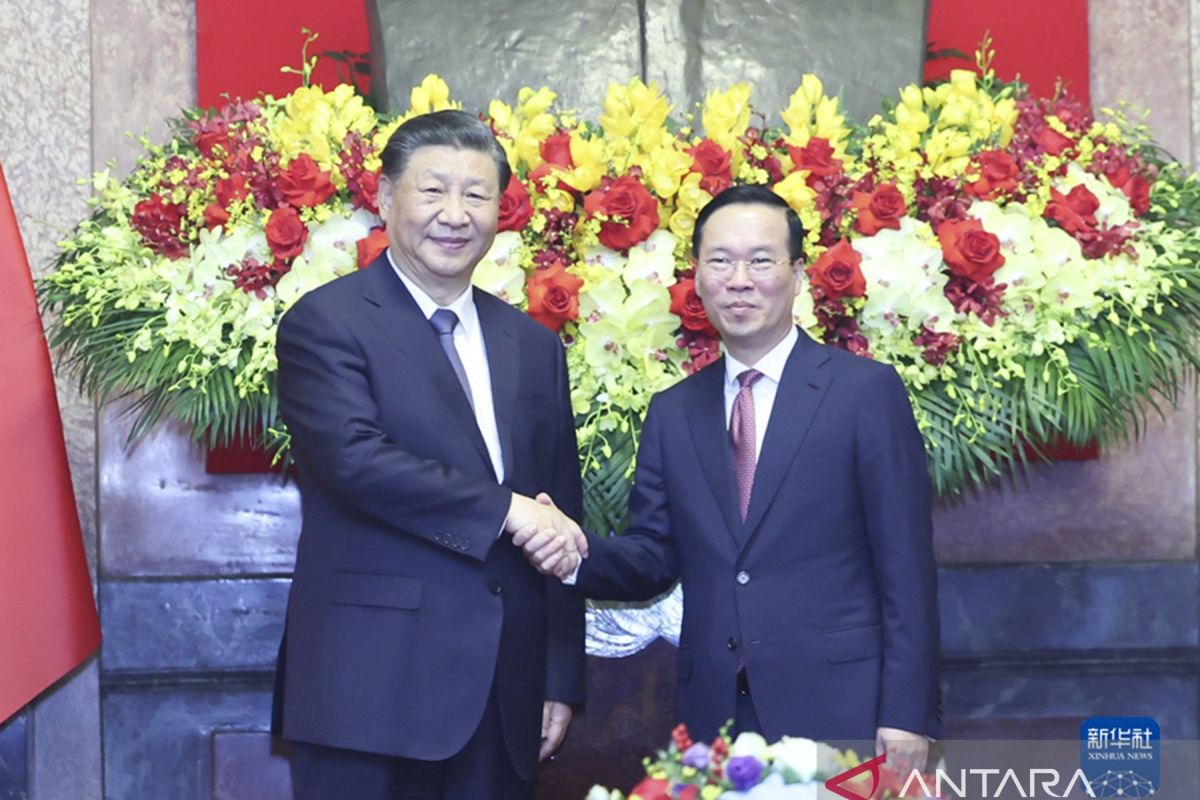

Presiden China Xi Jinping melakukan kunjungan kenegaraan ke Hanoi pada 12-13 Desember 2023, kunjungan ketiga ke ibu kota Vietnam. Lawatan ini bersamaan waktunya dengan ulang tahun ke-15 penandatangan Kemitraan Strategis Komprehensif antara kedua negara yang diperintah oleh partai komunis.

Sejak Xi menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis China pada 2012, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong telah mengunjungi China tiga kali pada tahun 2015, 2017 dan 2022. Ia adalah tokoh asing pertama yang berkunjung setelah Xi memerintah untuk ketiga kali sebagai pemimpin.

Selama dekade belakangan, hubungan ekonomi dan perdagangan antara China dan Vietnam terus meningkat. China adalah mitra dagang terbesar Vietnam dan pasar ekspor terbesar kedua. Selain itu China merupakan sumber utama investasi asing di Vietnam. Vietnam adalah mitra dagang terbesar di antara negara-negara anggota ASEAN.

Kendati hubungan ekonomi dan politik erat antara China dan Vietnam, kedua negara berselisih soal kedaulatan di LCS. Klaim Beijing telah menyebabkan Hanoi menjalin hubungan lebih erat dengan Washington.

Vietnam dipandang semakin penting bagi China dan AS karena Vietnam memperluas perannya dalam rantai pasokan global, serta mengimpor komponen-komponen industri dari China yang dirakit sebelum mengekspor produk jadi ke AS atau Eropa.

Penyeimbang

Nguyen Hong Hai, dosen senior ilmu politik, perubahan sosial dan hubungan internasional, mengatakan dalam surat elektroniknya kepada VOA Vietnamese (17/9/2023) bahwa peningkatan hubungan itu dengan penandatanganan Kemitraan Strategis Komprehensif berarti Hanoi akan melakukan langkah berimbang (balancing act) antara Washington dan Beijing.

“Tak masalah bagaimana dekatnya Vietnam dengan AS, hubungan antara Vietnam dan China tidak akan secara fundamental berubah jika China sendiri tidak mengubahnya,” kata Hai.

Menurut dia, Hanoi akan melakukan langkah terbaik untuk menyeimbangkan hubungan dengan Washington dan Beijing guna menghindari luka akibat rivalitas strategis mereka, mengambil pengalaman menyakitkan ketika berpihak kepada Uni Soviet dalam Perang Dingin.

“Cara terbaik bagi Vietnam untuk mengelola rivalitas strategis ini bukan jadi bergantung pada kekuatan-kekuatan, baik politik maupun ekonomi,” ujarnya.

Sependapat dengan Hai, Zachary Abuza, pakar Asia Tenggara dan profesor di National War College di Washington, menyatakan peningkatan hubungan AS-Vietnam tidak mencerminkan perubahan fundamental dalam relasi atau orientasi keamanan dan kebijakan luar negeri Hanoi. Peningkatan itu mengedepankan urusan ekonomi.

Rizal Sukma dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), dalam tulisannya (Kompas, 21/12/2011): Rivalitas AS-China dan Posisi Kita mengatakan pada awalnya AS menyambut baik kebangkitan China sebagai faktor yang dapat memberi kontribusi positif bagi kemakmuran dan stabilitas di kawasan Asia Timur. Kemajuan ekonomi China jelas membuka peluang baru dan melahirkan keuntungan bagi semua pihak, termasuk AS. Kebijakan China yang membangun hubungan baik dan kooperatif dengan AS dan negara-negara lain di Asia Timur, terutama melalui ”diplomasi simpatik” (charm diplomacy), menjadi faktor yang menentramkan banyak pihak.

Namun belakangan ini Washington mulai gerah. Sumber kegerahan AS, terutama terpusat pada implikasi modernisasi militer dan meningkatnya pengaruh ekonomi-politik China terhadap perimbangan kekuatan di Asia-Pasifik. Kebijakan China yang semakin asertif, khususnya dalam hal klaim-klaim teritorial dan sikapnya yang agresif terhadap negara-negara yang memiliki sengketa wilayah dengannya, dilihat AS dan sekutunya sebagai indikasi dan meningkatnya ”ancaman China”.

Dari pihak China, persepsi dari merosotnya pamor dan pengaruh AS sebagai negara adidaya di tataran global sedikit banyak ikut mendorong Beijing unjuk gigi. Meningkatnya rasa percaya diri di kalangan elite dan publik di China sebagai konsekuensi kemajuan ekonomi di negeri itu telah mendorong munculnya nasionalisme yang kerap memaksa Pemerintah China menunjukkan penampilan internasional yang lebih ”garang”.

Hanya saja, China tampaknya lupa bahwa banyak negara Asia Timur, khususnya sekutu-sekutu AS, belum sepenuhnya nyaman dan percaya terhadap China. Sikap keras China terhadap Vietnam dan Filipina dalam sengketa wilayah di LCS serta terhadap Jepang dalam sengketa atas Senkaku membuat negara-negara di kawasan mulai meragukan ”kebangkitan damai” yang kerap disuarakan oleh Beijing.

Kekhawatiran terhadap dominasi China ini akhirnya mendorong AS kembali memperkokoh kehadirannya di Asia-Pasifik. Keputusan Presiden Barack Obama menempatkan 2.500 marinir di Darwin, Australia, dan dua kapal tempur di Singapura merupakan langkah simbolik. Dalam konteks demikian, langkah AS itu jelas ditujukan kepada China.

Langkah AS tersebut menimbulkan reaksi serupa dari China, antara lain dengan melakukan latihan militer di kawasan Pasifik Barat, pengiriman kapal-kapal patroli ke Sungai Mekong untuk menjaga jalur tersebut bagi kepentingan perdagangannya. Bahkan China telah memodernisasi militernya dengan memperbesar kemampuan proyeksi kekuatan, termasuk membangun kapal induk dan pengembangan kemampuan peluru-peluru kendali jarak jauh Dong Feng 21-D.

Walaupun terjadi peningkatan ketegangan, banyak pengamat berpendapat bahwa kompetisi perlu untuk memelihara balance of power di kawasan dan bisa jadi kekuatan positif menghindari konfrontasi terbuka atau usaha-usaha dari negara-negara utama yang penting untuk menarik negara-negara lain mencapai hegemoni global.

*) Mohammad Anthoni adalah wartawan Kantor Berita ANTARA pada 1998-2018.

Pandangan dan telaah dalam artikel ini merupakan opini penulis dan tidak merefleksikan kebijakan atau keberpihakan Perum LKBN ANTARA.

Copyright © ANTARA 2023