Namun, dalam 10 tahun terakhir, Pasifik Selatan mendadak menjadi panggung perebutan pengaruh antara kekuatan-kekuatan besar dunia, khususnya China dan Amerika Serikat.

Panggung itu semakin ribut manakala tiga negara berbahasa ibu bahasa Inggris membangun Kemitraan AUKUS (Australia, United Kingdom/Inggris, dan United Sates/Amerika Serikat) yang merupakan pakta keamanan trilateral di kawasan Samudera Hindia dan Pasifik, yang biasa disebut Indo-Pasifik.

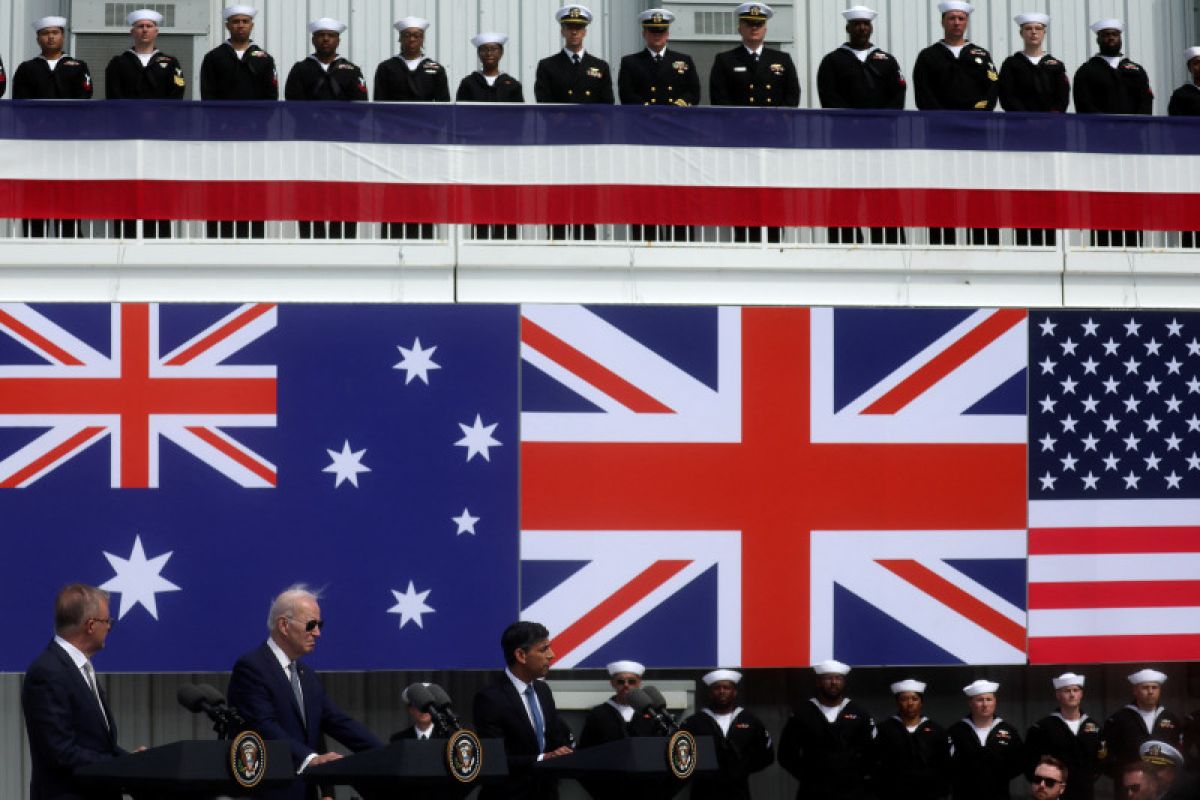

Pakta yang diumumkan 15 September 2021 itu kian ditegaskan lagi oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada 13 Maret lalu di San Diego, Amerika Serikat.

Di sana, mereka sepakat menjadikan Australia sebagai negara yang memiliki dan mengoperasikan kapal selam bertenaga nuklir.

Semua itu mungkin tak terjadi, seandainya peta politik di wilayah ini tak berubah, seiring reorientasi politik luar negeri China yang membuat negara-negara Pasifik Selatan berpaling kepada raksasa Asia ini. Australia adalah yang paling terusik oleh kecenderungan itu.

Negara ini memandang Pasifik Selatan seperti Amerika Serikat memandang Benua Amerika yang lewat Doktrin Monroe pada 1823 dianggap halaman belakangnya.

Kalau AS membarikade Benua Amerika dari penetrasi kekuatan lain, maka Australia juga berusaha mensterilkan negara-negara Pasifik Selatan dari kekuatan yang dianggapnya ancaman, walau di depan publik, Australia menyatakan menghormati kebebasan negara-negara Pasifik Selatan dalam memilih mitra internasional mereka.

Dan faktanya, banyak negara Pasifik Selatan, mulai dari Kepulauan Solomon sampai Fiji, merasa China menawarkan bantuan yang mereka inginkan yang selama ini tak bisa diberikan Australia dan sekutu-sekutunya.

Australia khawatir kecenderungan ini membuat China terlalu jauh melakukan penetrasi di Pasifik Selatan lewat postur keuangan yang mustahil dilawan sendiri oleh Australia.

Australia melihat, tatkala ikatan ekonomi sudah terlalu kencang, maka dampaknya bisa merongrong independensi negara-negara Pasifik Selatan.

Pada periode 2011 sampai 2017 saja, Beijing mengalokasikan 8 persen dari total bantuan luar negerinya ke negara-negara Pasifik Selatan yang 80 persen di antaranya berbentuk utang jangka panjang yang rentan berubah menjadi alat penekan.

Faktanya, banyak negara di kawasan ini beralih pengakuan politik dari semula kepada Taiwan, menjadi kepada China.

Banyak kalangan di Australia percaya situasi ini terjadi karena melalui korporasi-korporasi atau entitas-entitas bisnisnya yang menangani proyek-proyek pembangunan di Pasifik Selatan, China menekan negara-negara itu agar tak lagi mengakui Taiwan.

Mungkin itu tak terlalu merisaukan Australia karena yang lebih mereka khawatirkan adalah gejala China memperluas hubungan ke bidang pertahanan yang bisa menjadi jalan untuk terbangunnya pangkalan militer China di Pasifik Selatan.

Masalahnya, postur ekonomi, politik dan pertahanan Australia tidak sebesar AS, sehingga tak mungkin sendirian merespons sepak terjang China di Pasifik Selatan.

Untuk itu, Australia menggandeng Inggris dan Amerika Serikat yang dari sudut mana pun adalah sekutu-sekutu paling dekat nan terpercaya bagi Australia.

Kapal selam nuklir

Lantas, mengapa Australia memilih kapal selam bertenaga nuklir, padahal negara-negara Pasifik Selatan sudah berkomitmen menjadikan kawasan ini bebas dari senjata nuklir, seperti diikrarkan dalam Pakta Rarotonga 1986 yang juga ditandatangani Australia?

Ketidakkonsistenan itu pula yang membuat PM Anthony Albanese dikritik sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Albanese berkilah bahwa Australia sama sekali tidak berniat memiliki senjata nuklir. Yang ada, mereka ingin memiliki kapal selam bertenaga nuklir yang dilengkapi sistem persenjataan konvensional, seperti kapal selam biasa.

Mungkin memang benar begitu, karena yang diinginkan Australia mungkin hanya agar bisa terus mengawasi Pasifik Selatan tanpa diketahui siapa pun, termasuk pihak-pihak yang tengah dimata-matai Australia.

Australia ingin terus memantau Pasifik Selatan, sehingga bisa memetakan perkembangan dan persoalan di kawasan ini dan bisa memformulasikan tindakan sebelum segalanya terlambat.

Australia, setidaknya diutarakan oleh elite penguasa mereka, khawatir militerisasi di Pasifik Selatan.

Tanpa menyebut China, Menteri Pertahanan Australia Richard Marles menegaskan hal itu dan menyatakan negaranya harus merespons kecenderungan militerisasi di Pasifik.

"Jika tak bisa merespons ini, maka kami akan dikutuk selamanya (oleh rakyat Australia)," kata Marles, seperti dikutip Associated Press.

Untuk memastikan kecenderungan itu terus teramati, dan untuk memastikan tak kecolongan seperti Asia Tenggara yang harus mendapati kenyataan di wilayah yang disengketakan di Laut China Selatan terbangun pangkalan militer China di pulau buatan, Australia mengambil langkah pencegah agar situasi sama di Asia Tenggara tidak terjadi di Pasifik Selatan.

Dalam kaitan ini, Australia membutuhkan wahana yang tidak gampang dicegat oleh pihak yang sedang dimata-matai.

Pesawat intai di udara atau kapal perang di laut, jelas gampang dicegat lawan. Namun, tidak untuk kapal selam, apalagi Pasifik Selatan hampir sepenuhnya air.

Masalahnya, jika menggunakan kapal selam biasa, Australia tak akan bisa terus menerus memantau Pasifik Selatan karena kapal selam konvensional memiliki keterbatasan, baik dalam soal kedalaman menyelam maupun lama menyelam.

Sebaliknya, kapal selam bertenaga nuklir bisa bertahan lama di dalam laut tanpa muncul ke permukaan laut seperti yang biasa dilakukan kapal selam konvensional. Kapal selam nuklir bisa berada di dalam laut selama berbulan-bulan, tanpa ada yang mengetahuinya.

Dengan terus berada di dalam laut, Australi bisa terus mengamati Pasifik Selatan tanpa diketahui siapa pun.

Merasa terkepung

Tetapi, tak ada yang bisa menjamin Australia akhirnya memuatkan senjata nuklir pada kapal selam nuklir mereka nanti, apalagi jika pakta AUKUS semakin jauh berkembang dan postur militer China juga kian membesar, sehingga membutuhkan ruang jauh lebih luas untuk memproyeksikan kekuatannya, termasuk ke Pasifik Selatan.

Lantas, apakah China salah memproyeksikan kekuatan pertahanannya di Pasifik Selatan?

Bagi negara besar yang semakin membutuhkan jaminan keamanan untuk jalur perdagangan dan sumber-sumber ekonominya menggelar asset-asset pertahanannya jauh dari luar batas teritorial nasionalnya, adalah lumrah.

Kehadiran militer yang kuat bisa turut memberi rasa aman kepada entitas-entitas bisnis China, termasuk di Pasifik Selatan, dan berkorelasi dengan praktik kebijakan luar negeri.

Awal bulan ini, menurut South China Morning Post, Perdana Menteri China Li Keqiang menyatakan China perlu meningkatkan kesiapan tempur militer, walau tetap berpegang kepada kebijakan luar negara yang menjunjung perdamaian.

China sendiri merasa dikepung oleh AS yang memang mengoperasikan pangkalan militer di mana-mana, termasuk Guam.

Negara besar yang merasa terkepung sudah pasti ingin menyingkirkan perasaan terkepung itu.

Salah satu jalan untuk menghilangkan rasa itu adalah balas membangun pangkalan di luar negeri, sehingga negara yang tengah mengepung menjadi sama tidak nyamannya dengan China, termasuk mungkin pada akhirnya di Pasifik Selatan.

China sendiri sampai saat ini menolak tudingan negara-negara AUKUS bahwa negeri itu tengah berusaha memiliterisasi Pasifik Selatan.

China juga menepis anggapan bahwa kerja sama keamanan dengan negara-negara Pasifik Selatan, sebagai kerja sama militer, apalagi dianggap sebagai jalan untuk membangun pangkalan militer.

Namun demikian, perkembangan dunia selanjutnya acap tidak ditentukan oleh komitmen yang diucapkan saat ini. Segalanya bisa berubah seiring waktu.

Oleh karena itu, ucapan para pemimpin Australia dan sekutunya di satu sisi, dan pernyataan China di sisi lainnya, masih harus dibuktikan dalam prilaku internasional mereka.

Yang pasti, hal paling menakutkan dari perubahan seiring waktu itu adalah jika yang tercipta malah situasi yang lebih buruk, khususnya perlombaan senjata nuklir di kawasan yang justru sudah diikrarkan steril dari senjata nuklir. Ini pula yang dikhawatirkan sejumlah negara, termasuk Indonesia dan Malaysia.

Copyright © ANTARA 2023